Terminologi ‘pemberantasan’ narkotika di Indonesia diramaikan dengan pembuangan sia-sia uang negara, alasannya adalah karena salahnya sasaran dari praktik pemberantasan. Berdasarkan indeksasi putusan narkotika di DKI Jakarta pada tahun 2015 yang diakses melalui laman putusan.mahkamahagung.go.id dan menghasilkan beberapa temuan diantaranya: 1) ditemukan penangkapan atas kepemilikan oleh 28 orang pengguna narkotika jenis shabu sebesar kurang dari 0,5gr, sedangkan gramasi untuk masuk dalam peradilan untuk jenis shabu adalah 1 (satu) gram; 2) pasal yang dikenakan penyidik kepada tersangka cenderung berlapis, yaitu 111, 112, dan 114 dari ketiga pasal tersebut dapat dipastikan pelaku tidak akan mendapatkan diversi, sedang keberlakuan pasal tersebut sangat lentur dan dapat dengan mudah dikomersialkan oleh pihak berkuasa; 3) alat bukti yang digunakan Jaksa Penuntut Umun (JPU) didominasi oleh dua orang saksi penyidik dan surat periksa laboraturium (sebanyak 146 putusan), kemudian tiga orang saksi penyidik dan surat periksa laboraturium (sebanyak 21 putusan), dan dua saksi penyidik ditambah surat periksa laboraturium dan saksi lain yang terdiri dari teman lainnya yang ditangkap (sebanyak 31 putusan); 4) tahap pengadilan ditemukan kecenderungan Hakim yang memutus sesuai dengan tuntutan JPU tanpa melakukan analisa kasus mendalam dan kemungkinan pemberian pidana alternatif selain penjara.

Terminologi ‘pemberantasan’ narkotika di Indonesia diramaikan dengan pembuangan sia-sia uang negara, alasannya adalah karena salahnya sasaran dari praktik pemberantasan. Berdasarkan indeksasi putusan narkotika di DKI Jakarta pada tahun 2015 yang diakses melalui laman putusan.mahkamahagung.go.id dan menghasilkan beberapa temuan diantaranya: 1) ditemukan penangkapan atas kepemilikan oleh 28 orang pengguna narkotika jenis shabu sebesar kurang dari 0,5gr, sedangkan gramasi untuk masuk dalam peradilan untuk jenis shabu adalah 1 (satu) gram; 2) pasal yang dikenakan penyidik kepada tersangka cenderung berlapis, yaitu 111, 112, dan 114 dari ketiga pasal tersebut dapat dipastikan pelaku tidak akan mendapatkan diversi, sedang keberlakuan pasal tersebut sangat lentur dan dapat dengan mudah dikomersialkan oleh pihak berkuasa; 3) alat bukti yang digunakan Jaksa Penuntut Umun (JPU) didominasi oleh dua orang saksi penyidik dan surat periksa laboraturium (sebanyak 146 putusan), kemudian tiga orang saksi penyidik dan surat periksa laboraturium (sebanyak 21 putusan), dan dua saksi penyidik ditambah surat periksa laboraturium dan saksi lain yang terdiri dari teman lainnya yang ditangkap (sebanyak 31 putusan); 4) tahap pengadilan ditemukan kecenderungan Hakim yang memutus sesuai dengan tuntutan JPU tanpa melakukan analisa kasus mendalam dan kemungkinan pemberian pidana alternatif selain penjara.

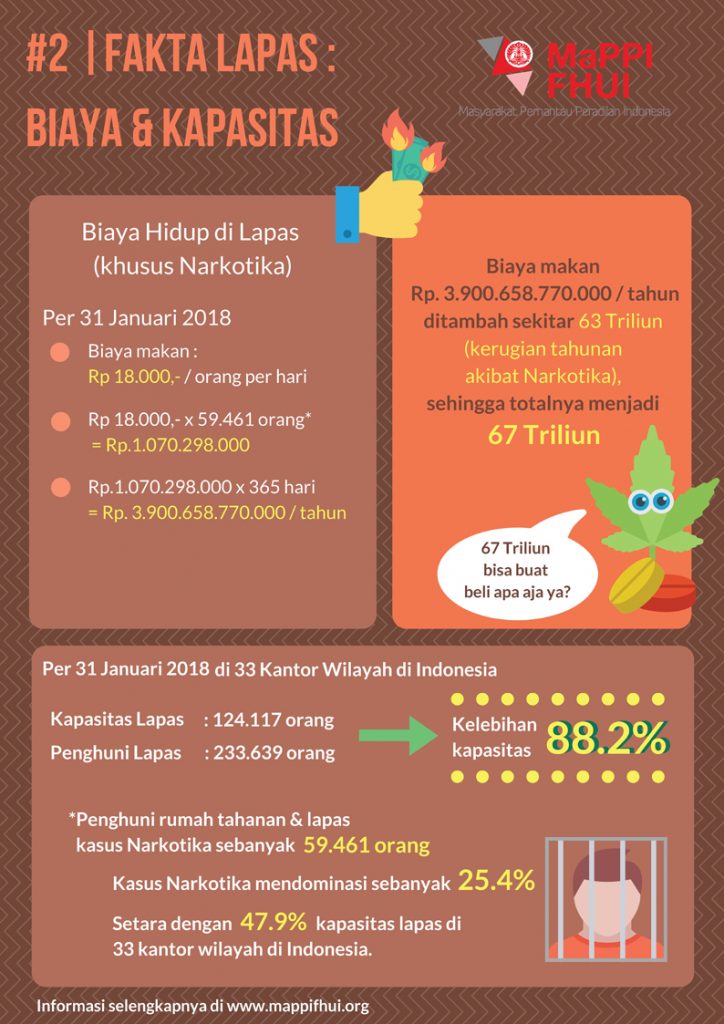

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemidanaan pada orang-orang yang tidak layak dipenjarakan terjadi, contohnya pada 28 orang pada temuan nomor satu indeksasi bahwa kepemilikan narkotika sebenarnya berada dibawah ketentuan untuk masuk sistem peradilan namun tetap diproses. Temuan selanjutnya pada nomor dua, tiga, dan empat merupakan viktimisasi lanjutan dari orang-orang tersebut. Penggunaan pasal berlapis, alat bukti yang sebagian besar adalah penyidik, dan model pemutusan Hakim tanpa melakukan analisis akhirnya melahirkan narapidana. Narapidana tersebut yang memiliki sumbangsih besar pada penjara-penjara yang ada di Indonesia. Sebanyak 33 kantor wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, terdapat kapasitas 124.117 orang pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang tersebar di Indonesia[1]. Faktanya Per januari 2018, terdapat total 233.639 orang yang menjadi penghuni lapas dan rutan di Indonesia, baik sebagai tahanan maupun narapidana.[2] Sehingga kelebihan kapasitas per Januari 2018 sebanyak 88,2%. Sedangkan Kasus narkotika mendominasi 25,4% dari penghuni lapas dan rutan, yaitu sebanyak 59.461 orang.[3] Setara dengan 47,9% kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia.

Berdasarkan pemenjaraan tersebut maka negara menderita kerugian biaya pendanaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkotika, orang-orang yang seharusnya mendapatkan pengobatan melalui biaya rehabilitasi medis dan sosial pada kementerian terkait maka pada skenario pemberantasan ini memiliki titik berat biaya pada kementerian hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakan. Biaya makan WBP Narkotika menjadi salah satu beban negara, biaya pemenjaraan kasus narkotika per tahun 2018 dengan asumsi angka penghuni Per 31 Januari 2018 adalah standar biaya makan narapidana dan tahanan pada tahun 2018 rata-rata adalah Rp.18.000 per orang per hari.[4] Sehingga kebutuhan makan narapidan dan tahanan narkotika dalam tahun 2018 Rp.1.070.298.000 x 365 = Rp. 3.900.658.770.000 per tahun. Ditambah dengan biaya kerugian tahunan terkait dengan narkotika sebesar Rp. 63.100.000.000.000[5], sehingga total biaya yang dikeluarkan Rp. 67.000.658.770.000 atau sekitar 67T. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesimpangsiuran dalam proses pemidanaan kasus narkotika yang berakhir pada kelebihan kapasitas Lapas dan berefek pada menggembungnya biaya penghidupan narapidana. Permasalahan ini disebabkan pada pendefinisian dan pendekatan punitif yang digunakan dalam undang undang narkotika sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi individu tersbut dan kerugian bagi negara. Jika pemberantasan narkotika tepat sasaran, yaitu bukan pada pengguna narkotika kelas teri, yang memiliki kebutuhan kesehatan dan rehabilitasi, maka alokasi biaya makan tersebut menjadi tepat sasaran.

Pemasalahan lain yang juga muncul dari pemberantasan narkotika ini adalah terkait dengan Hak Asasi Manusia melalui eksekusi mati narapidana narkotika. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, jika pada Desember 2016 saat Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap narkotika, hanya ada 2 (dua) kasus tembak mati di tempat terhadap pengedar Narkotika, maka terjadi peningkatan 4 (empat) kali lipat setelah instruksi tembak di tempat oleh Presiden Jokowi di bulan Juli 2017. Sampai dengan September 2017, sudah 80 orang terduga pengedar narkotika yang tewas ditembak aparat. Padahal, selama 2016 ada 18 orang.[6] Tren hukuman mati di Indonesia[7] digambarkan per Januari sampai dengan September 2017 terdapat 44 kasus yang melibatkan hukuman mati, didalamnya terdapat 38 tuntutan hukuman mati, kemudian 3 putusan yang dijatuhkan pidana mati tanpa tuntutan, dan terdapat 24 putusan penjatuhan pidana mati berdasarkan tuntutan. [8] Spesifik pada sebaran kasusnya, narkotika mendominasi kasus yang menyinggung hukuman mati dengan jumlah 28 kasus, ranking kedua dipegang oleh kasus pembunuhan sebanyak 15 kasus, dan kekerasan seksual 1 (satu) kasus.[9]

Studi kasus yang juga terjadi dalam eksekusi pidana mati terladi pada eksekusi mati kasus Humprey. Pada kasus tersebut komisi Ombudsman Indonesia menyatakan terdapat maladministrasi dalam pelaksanaan eksekusi mati terhadap Humprey yang tertuang dalam laporan no. 0793/LM/VIII/Jkt, eksekusi mati tersebut dilakukan pada masa proses grasi berjalan yaitu sebelum masa 72 jam notifikasi terlalui.[10] Pembunuhan HAM dalam pidana mati sudah seharusnya dihapuskan, keutamaannya adalah jelasnya pelanggaran HAM yang melekat pada pidana tersebut dan secara spesifik efektifitasnya dapat dilihat bahwa sampai pada eksekusi mati ke sekian kalinya oleh pemerintah Indonesia, namun tidak menggentarkan atau menjerakan aktor-aktor yang terlibat dalam narkotika.

Berdasarkan narasi diatas dapat dibuat ringkasan bahwa pemberantasan narkotika di Indonesia banyak diwarnai dengan salah pemberantasan, yang mengakibatkan membeludaknya jumlah narapidana dan memberikan sumbangsih terbesar atas over kapasitasnya lapas di Inonesia. Kerugian lanjutan yang harus diderita negara adalah membayar biaya orang-orang tersebut dalam derita penjara, padahal jika ditelisik lebih lanjut kebutuhan sesungguhnya adalah kebutuhan kesehatan medis dan sosial. Pemidanaan mati bagi narapidana narkotika juga terbukti mengalami maladministrasi pada kasus Humprey, sedangkan eksekusi pidana mati kasus narkotika menjadi angka tertinggi. Dengan demikian diperlukan kajian terhadap pelaksanaan Undang Undang Narkotika di Indonesia.

[1] Smslap.ditjenpas.go.id

[2] Ibid

[3] Ibid

[4] Standard Biaya Masukan Kementerian keuangan Tangun Anggaran 2018.

[5]http://nasional.kompas.com/read/2015/06/26/11444211/Dalam.Setahun.Estimasi.Kerugian.Akibat.Narkotika.Mencapai.Rp.63.Triliun

[6] Dikutip dari Kompas.com edisi 19 September 2017.

[7] Todung Mulya Lubis, Tren Anti Hukuman mati dan Hak Asasi Manusia. Makalah pada seminar “Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa”, 19 Desember 2017.

[8] ICJR, http://icjr.ir.id/icjr-sampaikan-6-rekomendasi-terkait-hukuman-mati/

[9] ibid

[10] Ibid.